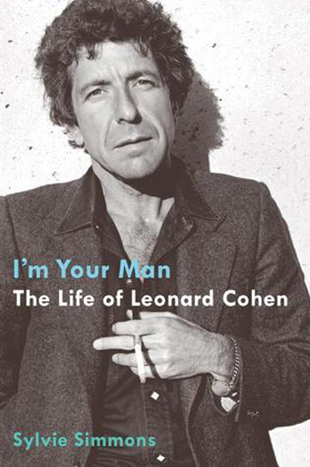

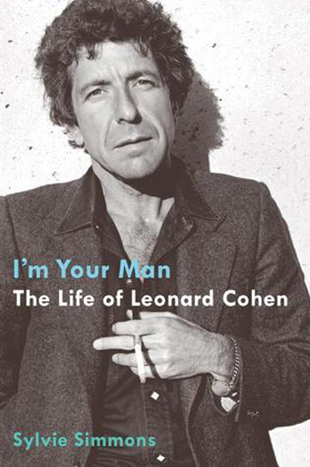

Semana passada, publiquei na “Ilustrada” uma entrevista com a jornalista inglesa Sylvie Simmons, que acaba de publicar uma emocionante biografia de Leonard Cohen, “I’m Your Man – The Life of Leonard Cohen”. (leia aqui).

Simmons, colaboradora da revista inglesa “Mojo”, é obcecada pelos “malditos” da música, tendo escrito livros sobre Johnny Cash, Neil Young, Tom Waits e Serge Gainsbourg (este último, “Um Punhado de Gitanes”, lançado no Brasil).

Como o papo não coube inteiro no jornal, resolvi publicá-lo aqui, na íntegra. Aí vai:

– Me parece que Leonard Cohen tem, hoje, um público maior do que teve em toda sua carreira. É verdade?

– Sem dúvida. Especialmente na América do Norte, onde ele era muito pouco conhecido até pouco tempo atrás. Sendo inglesa, me acostumei a ver Leonard fazer sucesso na Europa, e até seus discos mais sombrios venderam muito por lá. Quando me mudei para os EUA (Simmons vive em São Francisco) e falava de meu amor pela música de Leonard Cohen, as pessoas me olhavam de forma estranha, poucos o conheciam. Foi só há três ou quatro anos, depois que ele voltou aos palcos depois de uma ausência de 15 anos, que os norte-americanos perceberam que ele era tão cool, sexy e bacana.

– O episódio do roubo de suas economias também rendeu muita publicidade (Em 2005, Cohen, então com 71 anos e aposentado da música, vivia num monastério budista na Califórnia, quando descobriu que sua agente lhe havia passado a perna e roubado todas as suas economias. Foi isso que causou sua volta aos palcos)…

– Sem dúvida. Acho que esse episódio fez as pessoas se interessarem mais ainda pela volta dele. Todo mundo gosta de torcer pelo azarão, não é mesmo? Mas a rapidez com que a fama dele se espalhou foi impressionante. O primeiro concerto depois de sua volta aos palcos foi num teatro pequeno no Canadá, para 700 pessoas, e meses depois Leonard estava tocando para 100 mil pessoas em Glastonbury (famoso festival inglês).

– Quando você descobriu a música de Cohen?

– Em 1972, ainda adolescente, vi meu primeiro show de Leonard Cohen. Eu era muito jovem e não consegui entender completamente o que estava ouvindo, mas já sentia que ali havia algo de especial. Vi todas as turnês que ele fez desde então.

– Cohen colaborou com o livro?

– Ele me concedeu duas entrevistas longas, bem no final de minha pesquisa. Não é uma biografia autorizada, o que significa que ele não teve controle sobre o que eu escrevi. Leonard não sugeriu nada e não pediu que nada fosse omitido. Usei também material de uma entrevista de três dias que eu havia feito com ele para a “Mojo”.

– Ele é um bom entrevistado?

– É uma pergunta difícil. Leonard é um homem privado e um tanto misterioso, um mestre em dizer só aquilo que quer. É preciso lembrar também que ele tem 78 anos e não tem uma memória infalível. Por várias vezes, ele me contou um acontecimento e eu o corrigi. Ele só dizia: “Sylvie, você sabe mais sobre eu do que eu mesmo!”. Eu queria que o livro tivesse a voz dele. Mas muita gente costuma ser hagiográfico ao descrever Leonard Cohen, mas a verdade é que ele não é Moisés. Acredite, passei uma semana entrevistando Johnny Cash para um livro e Johnny Cash, sim, é Moisés! Leonard tem uma personalidade mais leve, mais bem humorada, com um sarcasmo judaico.

– Quantas pessoas você entrevistou para o livro?

– Falei com 110 pessoas, muitas das quais nunca tinham sido entrevistadas antes, como rabinos, monges budistas, e várias mulheres que passaram pela vida de Leonard.

– Você sabe se Leonard já leu o livro?

– Sinceramente, não. Sei que alguns membros da banda dele leram. Para falar a verdade, não sei se ele tem muito interesse em reviver o passado. Ele sempre me dizia: “Sylvie, eu não sou mais aquela pessoa. Não vivo mais naquela realidade.”

– No livro, você revela um aspecto até então desconhecido da vida de Leonard, que é o interesse pela Cientologia. A espiritualidade é parte fundamental da vida dele, não?

– Sem dúvida. Leonard sempre foi um explorador. Ele sempre buscou conhecer coisas novas, novos caminhos, e sua música reflete essa busca incessante. Acho que isso explica, pelo menos em parte, o fervor que as pessoas sentem por sua obra. Ele também sempre foi um “outsider”, um rebelde: nasceu numa comunidade judaica dentro de outra comunidade protestante. Depois, tornou-se obcecado pelo imaginário católico, pesquisou hinduísmo e virou monge budista.

– O livro também relata a batalha dele contra a depressão.

– Sim, isso é uma parte muito importante da vida dele. Leonard sofreu de uma depressão crônica e muito intensa. Isso certamente moldou seu estilo de compor e tornou suas canções ainda mais sombrias e profundas. Ele é também um artista muito inseguro e perfeccionista, capaz de trabalhar numa letra por oito ou nove anos. Ele me disse: “Às vezes, acho que uma letra está terminada, mas aí vou cantá-la e percebo que não estou dizendo a verdade.”

– E as mulheres da vida dele? Todas ficaram contentes em colaborar?

– Sim, até porque todas são suas amigas até hoje. Ou melhor, quase todas. Joni Mitchell, que foi muito influenciada por Leonard quando eles foram amantes, nos anos 60, agora tenta esconder isso, o que é uma pena. Mas a grande maioria delas gostou de colaborar. Era engraçado, porque sempre que eu ia a algum show e dizia que estava fazendo um livro sobre Leonard, tinha alguma senhorinha que me dizia: “Ah, então você precisa falar comigo! Eu conheci Leonard muito bem!”

– Vi um show recente dele na Espanha, e o tom era de despedida. Leonard tocou por quatro horas e disse coisas do tipo: “Não sei se voltaremos a nos encontrar”. Você acha que essa é será a última turnê dele?

– Olha, Leonard é grande adepto de despedidas! Desde que tinha 50 anos, ele fala em se aposentar, então eu não me preocuparia com isso. Ele me disse que tem cinco músicas novas prontas, quer gravar outro disco, e que planeja excursionar até depois dos 80. Também prometeu que, se chegar aos 80 na estrada, vai voltar a fumar!